この記事でわかること

- ・組合機関誌が「届かない・読まれない」問題に気づいた経緯と課題意識

- ・固定ページの見直しやコンテンツ工夫など変化への小さな実践

- ・“みんなの誌面”を目指す中で感じた手ごたえとコミュニケーションの広がり

01 背景|読まれてない?見てもらえない? モヤモヤから始まった見直し

私たちの労働組合では、機関誌を年3回発行し、内容や発行ペースも安定していました。

ですが、あるときふと「本当に読まれているのだろうか?」と感じた瞬間がありました。

というのも、もともと紙で発行していたのですが、PDF形式に移行してからは「発行しました」というメールだけでした。なので、発行時の組合員の反応が見えず、本当に組合員に届いているのか疑問に思っていたんです。

そもそも私たち自身も、組合執行部になる前は組合の機関誌が届いても、正直なところ「どんな活動をしているかわからないな」と感じていました。

そうした体感があった分、余計に組合員にとっては「また来た」くらいの印象で終わってしまっているのではないかという懸念がありました。

こうした問題意識があったため、執行部内でも「社内報はフルカラーなのに、機関誌はなぜツーカラーなんだろう」といった声や、「もっと親しみやすい見た目にしたい」といったアイデアが、自然と出てくるようになりました。

委員長交代を機に「もっとコミュニケーションがとれる組合を目指そう」という方向性も打ち出されたこともあり、機関誌をリニューアルする決意をしました。

機関誌自体は長い歴史があり、70年近く継続してきた活動です。

とはいえ、時代や組合員の変化に合わせて見直すべき点もあるはずだと感じ、「今の機関誌が本当に伝えたいことを届けきれているか?」を振り返るタイミングだったのだと思います。

ですが、あるときふと「本当に読まれているのだろうか?」と感じた瞬間がありました。

というのも、もともと紙で発行していたのですが、PDF形式に移行してからは「発行しました」というメールだけでした。なので、発行時の組合員の反応が見えず、本当に組合員に届いているのか疑問に思っていたんです。

そもそも私たち自身も、組合執行部になる前は組合の機関誌が届いても、正直なところ「どんな活動をしているかわからないな」と感じていました。

そうした体感があった分、余計に組合員にとっては「また来た」くらいの印象で終わってしまっているのではないかという懸念がありました。

こうした問題意識があったため、執行部内でも「社内報はフルカラーなのに、機関誌はなぜツーカラーなんだろう」といった声や、「もっと親しみやすい見た目にしたい」といったアイデアが、自然と出てくるようになりました。

委員長交代を機に「もっとコミュニケーションがとれる組合を目指そう」という方向性も打ち出されたこともあり、機関誌をリニューアルする決意をしました。

機関誌自体は長い歴史があり、70年近く継続してきた活動です。

とはいえ、時代や組合員の変化に合わせて見直すべき点もあるはずだと感じ、「今の機関誌が本当に伝えたいことを届けきれているか?」を振り返るタイミングだったのだと思います。

02 取り組み| “話題になる”ために。読者目線で検討した見せ方・届け方

リニューアルでは、「読んでもらう」ための仕掛けを見た目と内容の両面から見直しました。

フルカラー化をはじめ、デザインやコンテンツの再構成を通じて、組合員に届く・伝わる誌面づくりを目指しました。

フルカラー化をはじめ、デザインやコンテンツの再構成を通じて、組合員に届く・伝わる誌面づくりを目指しました。

2-1 フルカラー化で見た目を刷新

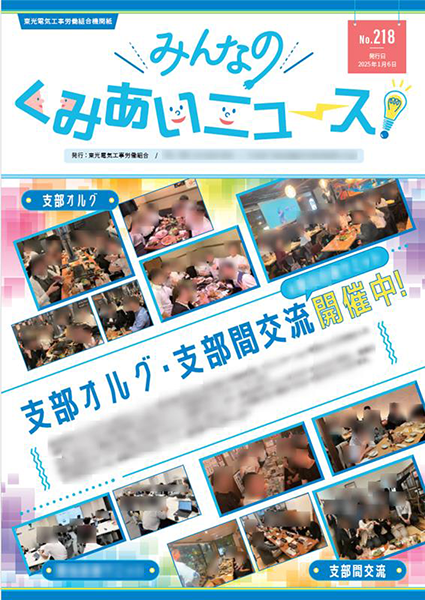

リニューアルで最初に取り組んだのは「フルカラー化」でした。

やはりビジュアルが与える印象は大きく、ツーカラーでは伝わりにくかった写真も、フルカラーだと見やすく、印象も柔らかくなります。

また、誌面全体のデザインについても「もっとカラフルに」「堅すぎない雰囲気に」と意識し、選ぶ写真やフォントも変えました。

写真はなるべくみんなが笑っているもの、こちらを向いているもの、一枚に多くの人が写っているものなどを選ぶようにしています。

やはりビジュアルが与える印象は大きく、ツーカラーでは伝わりにくかった写真も、フルカラーだと見やすく、印象も柔らかくなります。

また、誌面全体のデザインについても「もっとカラフルに」「堅すぎない雰囲気に」と意識し、選ぶ写真やフォントも変えました。

写真はなるべくみんなが笑っているもの、こちらを向いているもの、一枚に多くの人が写っているものなどを選ぶようにしています。

2-2 読まれる誌面を目指したコンテンツの再整理

コンテンツ面では、まず組合活動全体を棚卸しし、「どんな活動があり、どこで何を伝えるべきか」を整理した上で、他の発信媒体との兼ね合いも見ながら検討を進めました。その結果、いくつかの固定コーナーを見直しました。

たとえば、「4週8休+1運動」は他の媒体でも十分に周知できていたため、機関誌で繰り返し扱う必要はないと判断し、掲載を取りやめました。

また「パパママ通信簿」は投稿条件が限られていて人選が難しかったため、この機会に終了としました。

一方で、「定期総会」や「支部オルグ・支部間交流」といった重要な行事や、組合活動の意義を伝える新入社員向けのページなど、この機関誌で“必ず届けたいこと”はこれまで以上に大切にしています。

たとえば、「4週8休+1運動」は他の媒体でも十分に周知できていたため、機関誌で繰り返し扱う必要はないと判断し、掲載を取りやめました。

また「パパママ通信簿」は投稿条件が限られていて人選が難しかったため、この機会に終了としました。

一方で、「定期総会」や「支部オルグ・支部間交流」といった重要な行事や、組合活動の意義を伝える新入社員向けのページなど、この機関誌で“必ず届けたいこと”はこれまで以上に大切にしています。

03 成果|少しずつ広がる手ごたえ、生まれるコミュニケーション

フルカラーの誌面に変わったことで、組合員の反応にも変化が生まれました。

「登場する」「投票に参加する」など、これまでになかった関わり方が広がり、機関誌が話題のきっかけとなり始めています。

「登場する」「投票に参加する」など、これまでになかった関わり方が広がり、機関誌が話題のきっかけとなり始めています。

3-1 反応が変わった!フルカラーと組合員登場コンテンツの効果

リニューアルによって一番変化したのは、やっぱり「見た目の印象」ですね。

人の写真をたくさん載せ、フルカラーにしたことで、堅苦しくて渋い印象から、柔らかく親しみやすい印象に変えることができました。

組合員からは、「なんか変わったね」「面白いじゃん」と言ってもらえています。

「組合員登場コンテンツ」は手応えを感じている取り組みのひとつです。

「え、この人ドラムやってるの?」といった意外な一面を知るきっかけになりますし、「お、同期が出てる!」といったちょっとした話題にもなっています。

このように誌面が「話題が生まれる場」になったことは、リニューアルの大きな成果のひとつです。

また、支部や組合員を巻き込んだ企画に取り組む中で、誌面づくりを通じた組合内のコミュニケーションも、少しずつ広がっています。

たとえば「支部オルグの写真、撮りますよ〜」「え!ちゃんとした服で来ればよかった!(笑)」といったような現場のちょっとしたやり取りからも、自然なつながりが生まれているのを感じます。

人の写真をたくさん載せ、フルカラーにしたことで、堅苦しくて渋い印象から、柔らかく親しみやすい印象に変えることができました。

組合員からは、「なんか変わったね」「面白いじゃん」と言ってもらえています。

「組合員登場コンテンツ」は手応えを感じている取り組みのひとつです。

「え、この人ドラムやってるの?」といった意外な一面を知るきっかけになりますし、「お、同期が出てる!」といったちょっとした話題にもなっています。

このように誌面が「話題が生まれる場」になったことは、リニューアルの大きな成果のひとつです。

また、支部や組合員を巻き込んだ企画に取り組む中で、誌面づくりを通じた組合内のコミュニケーションも、少しずつ広がっています。

たとえば「支部オルグの写真、撮りますよ〜」「え!ちゃんとした服で来ればよかった!(笑)」といったような現場のちょっとしたやり取りからも、自然なつながりが生まれているのを感じます。

3-2 組合員が関わる誌面から、参加型の組合活動へ

また、組合員を巻き込んだ機関誌にしたいという思いから、タイトルリニューアルにあたっては組合員からアイデアを募りました。最終的に「みんなのくみあいニュース」という案が選ばれました。

やや意外な結果ではありましたが、「くみあい」や「みんな」という言葉に親しみや一体感を感じてもらえたのかもしれません。

初めての取り組みにもかかわらず261件もの投票があり、今後の参加型企画を進めていくための良い前例になりました。

やや意外な結果ではありましたが、「くみあい」や「みんな」という言葉に親しみや一体感を感じてもらえたのかもしれません。

初めての取り組みにもかかわらず261件もの投票があり、今後の参加型企画を進めていくための良い前例になりました。

04 展望|顔が見える誌面づくり。もっとつながる機関誌へ!

フルカラーにより、伝える力や親しみやすさが大きく高まりました。だからこそ、今後はさらに「顔が見える機関誌」を目指して、もっと多くの組合員に登場してもらいたいと思っています。

みんなが関心を持って読めるような興味深いコンテンツを企画して、機関誌を起点に組合員同士の“つながり”や“会話”がもっと生まれるような誌面づくりを進めていきたいですね。

実際、次号のコンテンツ案について柔軟な会話を交わしながら、誌面全体のバランスや優先順位を意識した編集ができるようになってきました。

以前は、前年のコンテンツの焼き直しになりがちでマンネリ感もありましたが、今では組合として伝えるべきことと、読者に楽しんでもらえる内容とのバランスを取りながら、そのときどきで活動報告や登場コンテンツの比重を調整するなど、余白を活かした誌面づくりに取り組んでいます。

j.unionさんにはいつも明確なイメージを持ちきれないままご相談してしまう私たちを支えてくださり、そのたびにすてきな誌面に仕上げていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。

今後も支えていただきながら、よりよい機関誌づくりを進めていきたいです。

みんなが関心を持って読めるような興味深いコンテンツを企画して、機関誌を起点に組合員同士の“つながり”や“会話”がもっと生まれるような誌面づくりを進めていきたいですね。

実際、次号のコンテンツ案について柔軟な会話を交わしながら、誌面全体のバランスや優先順位を意識した編集ができるようになってきました。

以前は、前年のコンテンツの焼き直しになりがちでマンネリ感もありましたが、今では組合として伝えるべきことと、読者に楽しんでもらえる内容とのバランスを取りながら、そのときどきで活動報告や登場コンテンツの比重を調整するなど、余白を活かした誌面づくりに取り組んでいます。

j.unionさんにはいつも明確なイメージを持ちきれないままご相談してしまう私たちを支えてくださり、そのたびにすてきな誌面に仕上げていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。

今後も支えていただきながら、よりよい機関誌づくりを進めていきたいです。

担当者コメント

- 本件でリニューアルのご提案をさせていただいたとき、まずは組合活動の棚おろしから一緒に進めることになりました。

機関誌のリニューアルにおいて、「デザインのブラッシュアップ」はもちろん重要ではありますが、お客様の組合活動の活性化につながる誌面づくりをすることこそが、絶対に逃してはいけないポイントであるからです。

読まれる機関誌づくりにお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

ご希望を丁寧に伺いながら、二人三脚でご支援いたします!